序:何を意図するかで体の使い方は変わる

私たちは、体への負担を増やしたり、機能を制限したりするような「不利な体の使い方」をしていやすい。それが習慣となって、繰り返されることから、慢性的な体の故障をもたらし、様々な活動のパフォーマンスを低下させてしまいます。このような不利な動作の仕方のほとんどは、過剰な筋収縮を伴っており、これが原因の大きな要素といえるでしょう。

しかし、この不利な習慣的な体の使い方を、有利なものに変えることは可能です。私たちの体の動作は骨格筋によって行われますが、骨格筋は随意でコントロールできる筋肉だからです。私たちの意識を用いれば、変えることができるということです。

では、どのように意識していけば、過剰な筋収縮を抑制できるのか。これが、このレポートで述べるテーマです。

私は、アレクサンダーテクニックをベースとして、クライアントに有利な体の使い方を指導しています。その指導を通じて、意識の仕方に法則性があることを見出すことができました。ここでは「意図」という表現を使いますが、その効果的な意図の法則と、その実践方法について、このレポートで説明します。

運動学的な観点での有利な姿勢や動作の仕方については、ここでは詳しく説明しません。これらは以前の私のレポート「有利な体の使い方とその根拠―動作とパフォーマンス向上のための自発的姿勢制御の仮説」で説明しています。そちらを参照してください。

過剰な筋収縮を抑える意図の法則

私達は何かの行為をするときに、色々な意図を持つことができます。そして、どの意図で行っても、その行為を行うことはできるでしょう。しかし、その際の筋反応(筋収縮の反応)は、意図の仕方次第で変わるのです。

前述しましたが、私たちが何かの行為をする際に、体の負担を増やしたり、機能を制約してしまう原因には、過剰な筋収縮を起こしてしまうことが挙げられます。そこまで筋収縮を加えなくとも、その行為を達成できたにもかかわらず、必要以上に筋収縮を進めて、その行為を行ってしまうということです。これが不利な体の使い方となります。 このため、過剰な筋収縮反応を抑制することが、問題改善に貢献します。その過剰な筋収縮を抑えるための意図の仕方に法則性があることを、見出しました。それが下記の法則で、本来目的意図と呼んでいます。

動作を行う際に、その動作の「本来の目的」を実行する意図を持って、動作を行うようにする。同時に、その動作に用いられる筋肉は自動的に働き、関節は自動的に動くように考える。

これは、私たちが動作を行う際に、特定の部位について、望ましい位置や動きの方向、その動作の目的や結果を導くように意図するというものです。これを聞くと、当たり前のことのように思えるかもしれません。しかし、これが実は非常に効果的に過剰な筋収縮反応を抑制してくれるものになるのです。

この意図は、私たちのすべての動作や行為、活動に応用することができます。部分的な動きから全身の動き、呼吸や発声、日常生活から様々なパフォーマンスにまで応用できます。これはまだ仮説ではありますが、多くの人の体の使い方の改善に役立つ、非常に有益な知識になり得ます。これから、この意図がなぜ効果的なものになるのか、どのように応用するのかを例を挙げながら解説していきます。

腕を上げる動作で違いを感じてみる

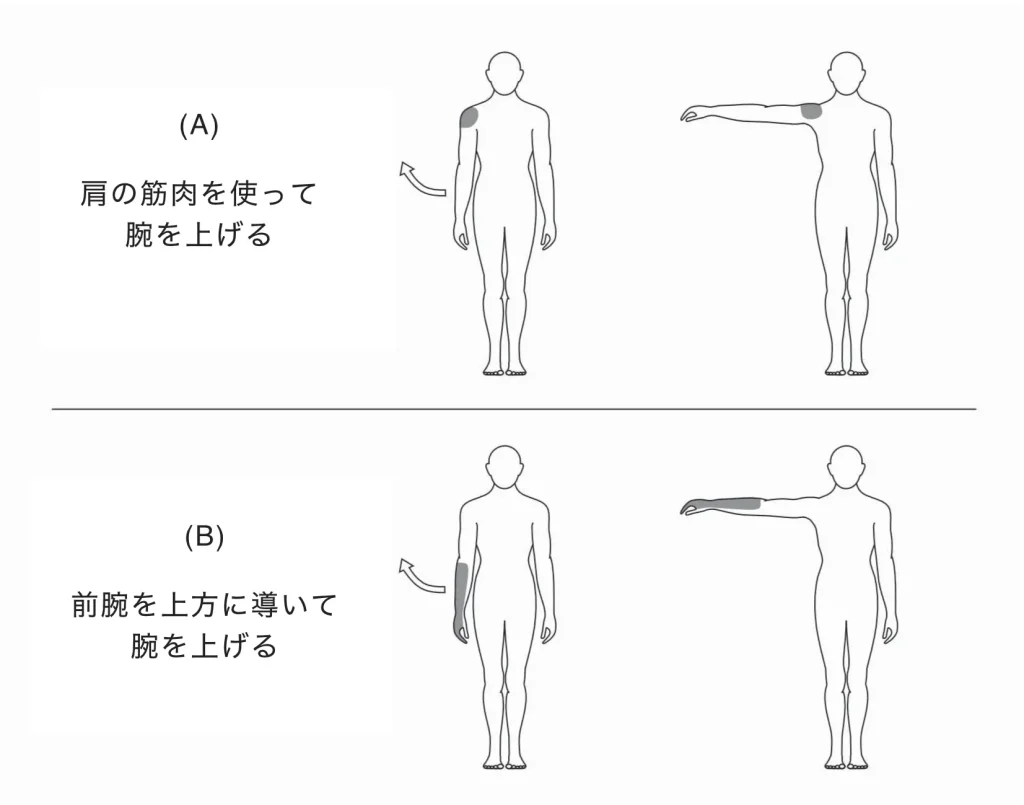

まずは、この意図による違いを読者にも体験してもらいたいと思います。下記に示す動作で試してみてください。動作は、右腕を体の側面に沿って肩の高さまで上げる、というものです。右腕は肘関節を曲げずにまっすぐに保ちます。次の2つの方法のどちらがより楽に感じるか、肩の筋肉の収縮度合いが少ないと感じるか、を評価してみてください。

1つは、図1の(A)に示した「肩の筋肉を使って腕を上げる」ことを意図する方法です。もう1つは、同図の(B)に示した「前腕を上方に導いて腕を上げる」ことを意図する方法です。同じ速度で2つの方法を試してみてください。この次に、結果の傾向を示しますので、それを読む前にぜひ実践して、感覚を評価してみてください。

クライアント等の経験を主観的に評価してもらった結果では、ほとんどの人が、(B)の方法(前腕を導く)の方をより楽に感じたり、軽く腕を上げられたように感じたりするなど、肩の筋収縮が少ないように感じられることがわかりました。逆に、(A)の方法(肩の筋肉を使う)では、(B)との比較では、肩の筋肉の収縮をより感じることがわかりました。

意図と過剰共縮の関係

(A)の方が(B)に比べて、肩の筋肉の収縮がより進んでいた可能性は高いことがいえます。これが意味することは、(A)の方法では、肩の筋肉の「共縮」がより進んだことを示しています。

共縮というのは、主動筋と拮抗筋というペアで働く双方の筋肉を収縮させる反応のことです。筋肉の収縮は、骨を牽引する力となります。主動筋は動きを導く方に牽引する筋肉で、拮抗筋はその動きの反対方向に牽引する筋肉です。主動筋が収縮して導きたい方向に骨を牽引する一方で、拮抗筋の収縮による牽引が、骨の動きを止めるほどでなければ、骨は主動筋の牽引方向に動くことになります。もし拮抗筋の収縮の牽引力が、主動筋の牽引力と同等であれば、どのような動きも起こりません。このように、主動筋とその拮抗筋が共に収縮する状態が共縮です。

私たちのほとんどの運動では、関節の動きを安定させるために一定程度の共縮を起こしています。しかし、安定した動作を行うために必要十分な共縮の度合いを超えて、さらに共縮を進ませることもできます。その場合でも、主動筋の牽引力が強ければ、動作は行われます。ただし、この場合は、関節の動きを安定させたというよりも、動きを制約しているという表現があてはまる状態となります。車で例えれば、アクセルを踏んで進ませようとしているものの、同時にブレーキを踏んで、動きにくくしているような状態です。この共縮の程度は過剰といえるもので、このことを過剰共縮といいます。

上記の腕の動きの例に戻りますが、結果的な動きは両方の方法で同じであるにもかかわらず、(A)の方法(肩の筋肉を使う)では、より多くの筋収縮が生じやすい。この傾向から、(A)の方法での筋収縮は、(B)の方法(前腕を導く)よりも共縮の程度が進んだものと推測できます。(B)の方法では、より少ない筋収縮で腕を持ち上げることができることから、(A)の方法での共縮の程度は過剰であると言えます。

(A)の方法は、動きを主動する筋肉の収縮(収縮感覚)に注意を向け、その筋肉を積極的に使おうと意図したものです。この意図の仕方による動作は、過剰共縮を誘発しやすいということです。

一方で、(B)の方法(前腕を導く方法)は、動かすものである前腕自体や、その動きの方向に注意を向け、動きの結果をイメージしたり、または「前腕を上方に導く」という単純ながらもこの動作の目的を意図したものです。このことから、(B)の「前腕を導く」意図は、先に説明した本来目的意図となるのですが、この意図の仕方による動作は、共縮の程度を抑えやすくなるということです。

この結果は、あくまでも経験的なもので、実証する必要はあるでしょう。私のクライアントへの指導経験からは、この意図の仕方の違いが、実際にこうした筋反応の違いと、感覚の違いをもたらすことがわかっています。そして、この意図の仕方による違いは、ここで挙げた単純な腕の動作に限らずに、他の全ての動作についてもあてはまることがわかっています。

本来目的意図とは、アレクサンダーテクニックの一部の教師が用いる「リーディングエッジ」と呼ばれる動作方法と同じものになります。リーディングエッジとは、動きの先端となる体の部位を特定して、その先端を動かす方向に導くように意識することです。動きの先端を動かす方向に導くということは、シンプルにいえば、その動きの目的を意図したものだからです。一部のアレクサンダーテクニック教師は、この動作方法をすでにレッスンで使っており、経験的にこれがうまく機能することを知っています。

本来目的意図が過剰な筋収縮を抑える理由

動作を行う際に、その動作の目的を意図することは、当然のことで既に行っていることのように思えるでしょう。では、なぜこの当たり前のことを意図することが、過剰共縮を抑える、つまり過剰な筋収縮を抑えることに役立つのか。

それは、私たちは、日頃は自身の動作をどのように行うかをそれほど意識せずにその動作を行っている中で、「その動作を、筋肉を使って行おう」というような無自覚な動作意図でその動作を行っていやすいからです。

手を洗う行為を例に説明します。私たちが手を洗う際に、「手を洗う」という行為自体の目的や結果についての意図は持つでしょうが、「左手をこのように動かす」といった各部位の詳細な動作の仕方を意図することは、あまりないでしょう。それでも、手を洗う動作は行えます。しかし、その結果、無意識的に「筋肉を使おう」とする動作意図を無自覚で持ってしまいやすい、ということです。この場合では、「肩の筋肉を使って、手を動かそう」としていやすい。その結果、前述した意図の仕方の傾向から、肩の筋肉は過剰共縮を起こすことになります。

この際に、動作に無意識のままでいるのではなく、当たり前ともいえる本来目的意図を意識して動作を行うことで、共縮を抑制することができるようになります。これが役立つ理由です。

「筋肉を使おう」とする無自覚な意図を持ちやすい理由

ではなぜ、私たちは「筋肉を使おう」という無自覚な意図を持ってしまいやすいのでしょうか?

それは、私たちがある動作を繰り返していく中で、脳でその動作の際の「筋収縮の程度」を覚えていき、その動作を行う際に、脳が同程度の筋収縮を生じさせるように自動的に働くようになるためと考えられます。つまり、脳が出す運動指令が「筋肉をこの程度収縮させる」というものとなっており、これが「筋肉を使おう」という意図となるということです。そして、これは私たちの無意識の領域で行われるため、無自覚な意図となるのです。

これには、私たちの動作パターンを覚えて自動制御する脳の機能が、主に小脳で行われることが関係しています。合理性や効率性などの思考や意志を担うのは大脳皮質であり、大脳皮質による運動指令の場合は、意識的な活動となります。小脳による運動記憶と指令は、無意識の領域で処理されるため、こうした合理性や効率性などが考慮されず、単純にその動作時に起こっている筋反応を覚えるだけとなってしまいます。このため無自覚な「筋肉を使おう」とする動作意図となってしまうのです。

意図は意識的な活動であることからすると、「無自覚な意図」というのは矛盾した表現と思われるかもしれません。これは、大脳皮質による運動指令ではなく、無意識領域の小脳による運動指令だからです。小脳が、あたかも「筋肉を使おう」というような運動指令を、無意識の中で出しているからなのです。実際に、人にある動作を自分のいつものやり方で行ってもらい、その動作をどのようにやったかの感覚をあえて言葉で表現してもらうと、「筋肉を使おうとする感じでやっていた」と言うことは多いことがわかっています。

なお、この小脳で覚える動作パターンは、過剰共縮を伴うものになりやすい。以前のレポートで詳しく解説しましたが、私たちが何かの動作をする際には、必要以上に体を固定した状態で行ってしまいやすい。「体を支え過ぎている」とも言えます。私たちは、体を動かす際に、それによって体が倒れてしまわないように姿勢制御を行っています。この姿勢制御反応が過剰なものとなっていやすい、ということです。このとき、体幹の主要関節(足首関節、股関節、腰部、頸部)では過剰共縮を起こしています。また、この状態で何かの動作を行う際には、肩関節などの体幹以外の関節でも過剰共縮が誘発されます。多くの人の場合は、この筋反応を小脳等で記憶し、無意識でも制御できるようにしていきます。結果的に、小脳で覚えてしまう「筋肉を使おう」というような運動指令は、体幹関節や運動に関係する関節で過剰共縮を伴い、過剰な筋収縮を誘発するものになりやすいのです。

「筋肉を使おう」と「関節を動かそう」は同様の反応をもたらす

「関節を動かそう」という意図も、「筋肉を使おう」という意図と同様の反応をもたらすもので、過剰な筋収縮を誘発しやすい意図となります。

私たちは関節の動きを、筋肉の収縮と筋肉の延長である腱の伸張で感じるからです。関節自体の動きを感じるというよりは、それを筋収縮と腱の伸張の感覚を感知して、解釈しているわけです。そのため、結果的には「筋肉を使おう」とする意図と同じになってしまうのです。

動作を意識に変える際も「筋肉を使おう」という意図になりやすい

私たちが動作の仕方を変えようとするとき、一般的にはどのように意図するでしょうか?例えば、自分の姿勢が崩れていることを知り、それを修正しようとするときだったり、運動選手がフォームや動き方を変えようとするときです。

その場合の典型的な意図は、「筋肉を使う」や「関節を動かす」というものになりやすい。これは主に、解剖学の知識を応用しようとするからでしょう。意識的に動作の仕方を変える場合には、それが合理的であることを目指すでしょう。その際に参考にするのが解剖学です。解剖学の知識を得ることで、その動作はどの関節で、どの筋肉を用いるのかを知ることができます。そして、この得た知識を実際の動作時に応用する際に、「この筋肉を使おう」「この関節を動かそう」と意図していくことになります。

筋力トレーニングのインストラクションの1つに、そのトレーニング動作を行う際に「鍛える筋肉を意識して行う」というものがあります。これも「筋肉を使おう」という意図と同じものになるでしょう。この意図によって、筋収縮をさらに進ませることに貢献し、筋細胞の破壊を促し、筋肥大をさせやすくなるからです。筋肥大という点ではメリットのある動作の意図ですが、この感覚を定着させてしまうと、日頃の生活動作やパフォーマンス時の動作で過剰な筋収縮を促すことになるでしょう。筋肉自体は大きくなるものの、筋収縮を力の発揮に変える効率は下がる可能性が高くなります。

このように意識的に動作の仕方を変えようとするときでさえも、注意は筋肉や関節の方に向きやすく、結果的に「筋肉を使う」や「関節を動かす」というものを選択しやすくなります。このため、無自覚な「筋肉を使おう」という意図を大きくは変えられず、それに伴う筋反応も変えにくいものになります。

具体例で意図の違いを知る

例1:野球のボールを遠くに投げる

いくつかの例を見ていきましょう。まずは、野球をする人がボールを遠くに投げようと試みるという動作でみていきます。

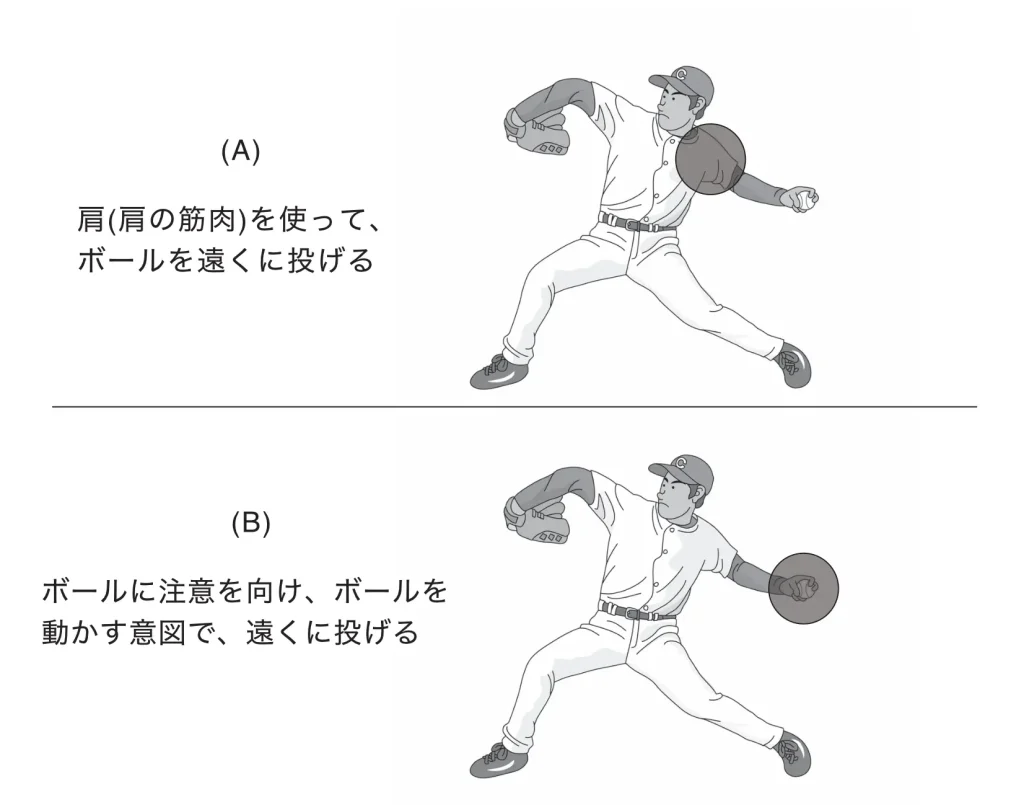

陥りやすい動作感覚としては、ボールを遠くに投げるために、「肩(または肩の筋肉)を使う」というものです(図2A)。投げる経験を十分に積んでいる人であれば、無意識にこの意図を持っていやすい。また、一部の人は、「肩をこのように動かそう」と意識して投げる動作を行っているかもしれません。この場合も「肩の筋肉を使おう」という意図となっているでしょう。

この方法でも、実際にボールを遠くに投げることができるでしょう。しかし、この人は、肩の筋肉の共縮を必要以上に進めてしまうことになります。共縮は、肩関節の動きを制約・固定するためのものです。このため、肩の動きは制約を受けることになります。それだけでなく、共縮のために肩の筋収縮が進んでしまい、その筋収縮の分をボールを投げる行為に十分に活かせなくなります。つまり、腕を動かすための肩の筋肉が、より早く収縮の限界に達してしまうことになります。この結果、この人は、本来はここまで投げることができたという潜在的な最長距離までボールを投げることができなくなります。筋肉の収縮を過度に進めてしまったせいで、筋収縮のエネルギーを肩関節の制約の方に用いてしまったことから、肩の運動の方に効率的に転換できなくなってしまったということです。

一方で、ボールを投げる人が、手に持ったボールに注意を向けて、「ボールをより速く動かす」というシンプルな目標を意図してボールを投げるようにしたとします。つまり、ボールをリーディングエッジと捉えて、それを動かすという意図を持つ方法です。そして同時に「筋肉は勝手に働き、関節は勝手に動く」と考えていることで、肩の筋肉の共縮を最小限に抑えることができます。この場合は、共縮のための筋収縮を、ボールを投げる行為に用いることができるため、より遠くにボールを投げられる可能性が高くなります。(図2B)。

例2:姿勢の修正

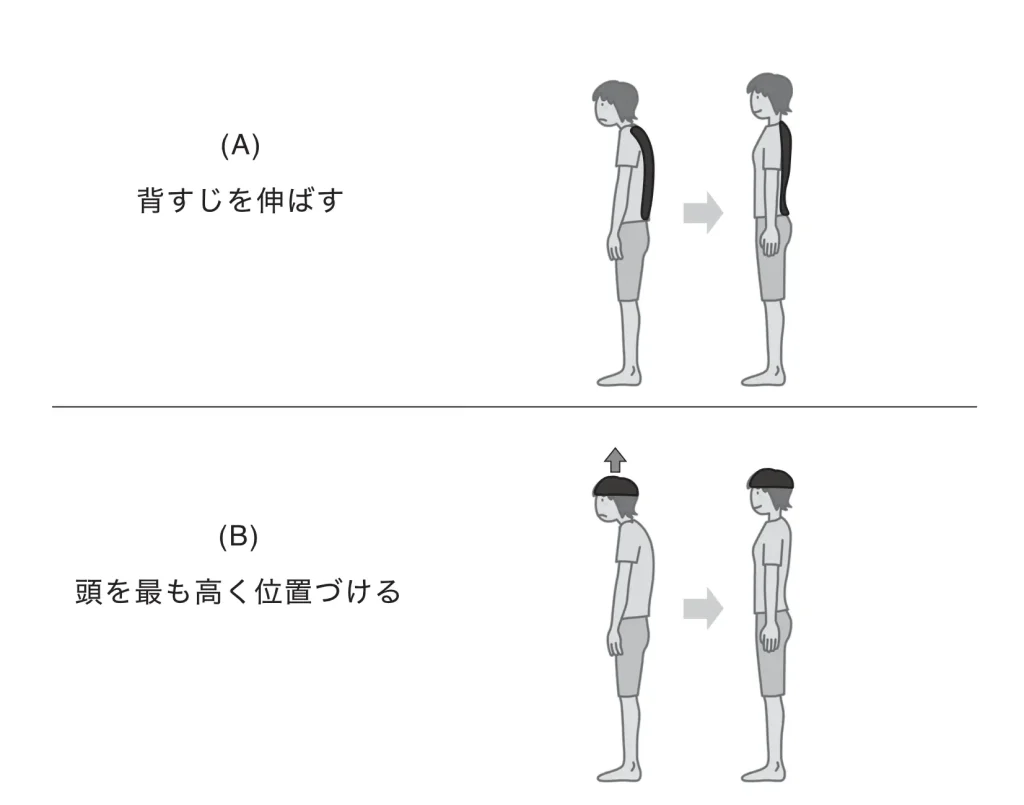

次に、姿勢を改善しようとする行為を例にみていきましょう。ある人が、姿勢を改善しようとする際に、「背すじを伸ばす」と意識して、背骨をまっすぐにしようと試みたとします(図3 A)。この人は、この意図で行っても、いわゆる猫背の姿勢から、一般的に良好とみられる姿勢に修正することができます。しかし、この姿勢に修正するために、背中や腹部、首周りの筋肉を過剰に収縮させてしまうことになるでしょう。そして、その姿勢を維持しようとして、過剰収縮を継続させてしまうかもしれません。

「背すじを伸ばす」という意図は、脊椎の屈曲を修正するための筋肉がある背中に注意を向けて、「背中の筋肉を使おう」または「脊骨の関節を動かそう」という意図に相当するからです。

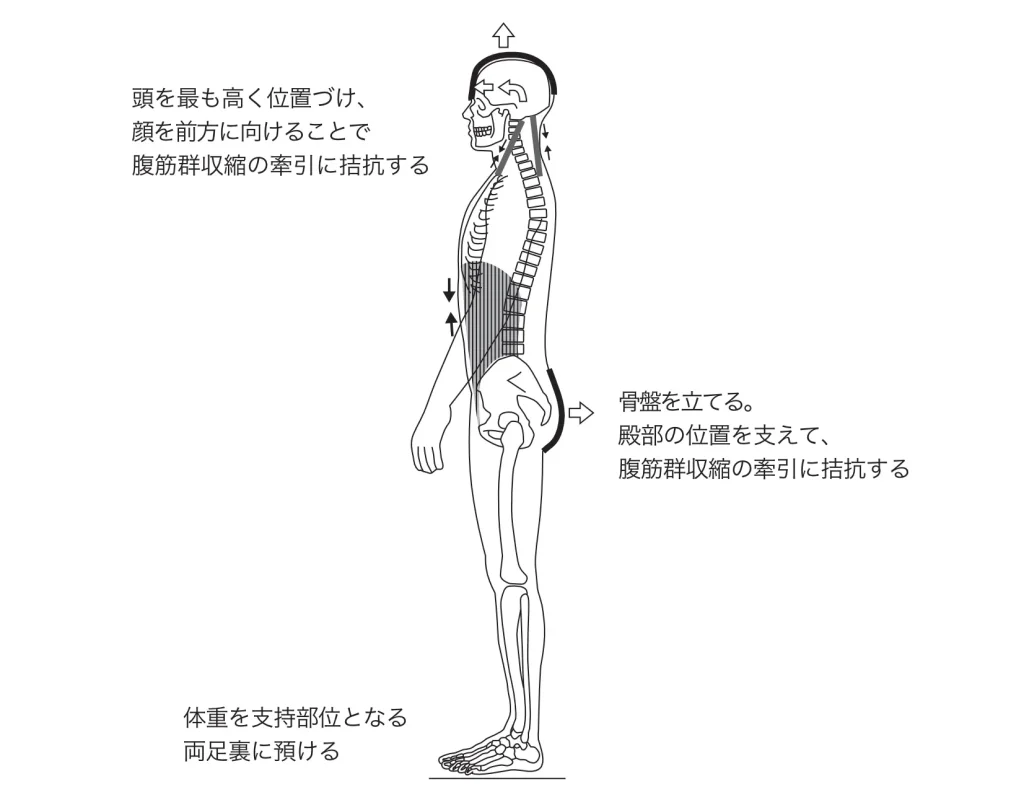

これに対し、同じ人が、姿勢を修正する際に、背中に注意を向けるのではなく、脊柱の両端となる骨盤と頭に注意を向けて、骨盤を立てるようにした上で、頭を最も高い位置に位置づけるように意図して姿勢を修正したとします(図3 B)。この場合は、同じように一般的に良好とみられる姿勢に修正することができる上に、それをより少ない筋収縮で実現できるようになります。

骨盤を立てた状態として、頭を最も高い位置に位置づけて、顔を正面に向けるようにすることで、各脊椎に十分に圧縮の力をかけることができるようになります。つまり、脊柱を文字通り柱として利用できるようになるということです。そして、この状態が最適な脊柱のアライメントとなります。

柱がある建物があったとして、柱が傾いていた場合には、それを張力等の他の力で支える必要が増えるわけです。そして、この場合は柱には圧縮の力の他に、曲げの力がより加わることになります。柱には、圧縮の力が最大限に生じていて、曲げの力が最小限に抑えられていた方が、その建物を支える張力等の他の力の必要性が減ります。このことから、骨盤までを含めた上半身の体幹の骨に、圧縮の力を十分にかけるほど、張力となる筋収縮を最小限にとどめられる状態となります。

小さい子供はこれを無自覚ながらも行っています。それは、筋肉が発達途中の中で、それを効率的に利用する必要があったからです。これは本来私たちがやっているべきこと、つまり本来目的の意図だったといえるのです。

例3:歌う

次に、歌を歌う行為をみていきましょう。歌を歌う際に、腹筋を使うことを意識して発声しようとする人もいるでしょう。「お腹に力を入れて、声を出すようにしましょう」や「声をお腹で支えるようにして出しましょう」という指導を受けた人は、結果的に発声時に「腹筋を使おう」という意図になっています。

もちろん、これでも発声できます。しかし、この場合は、発声のために腹筋をより収縮させてしまうことになるでしょう。そして、次のような問題が生じる可能性があります。

- 長いフレーズを歌いきれない

- 高い音程を出しにくくなり、声の質が悪化する

問題1について

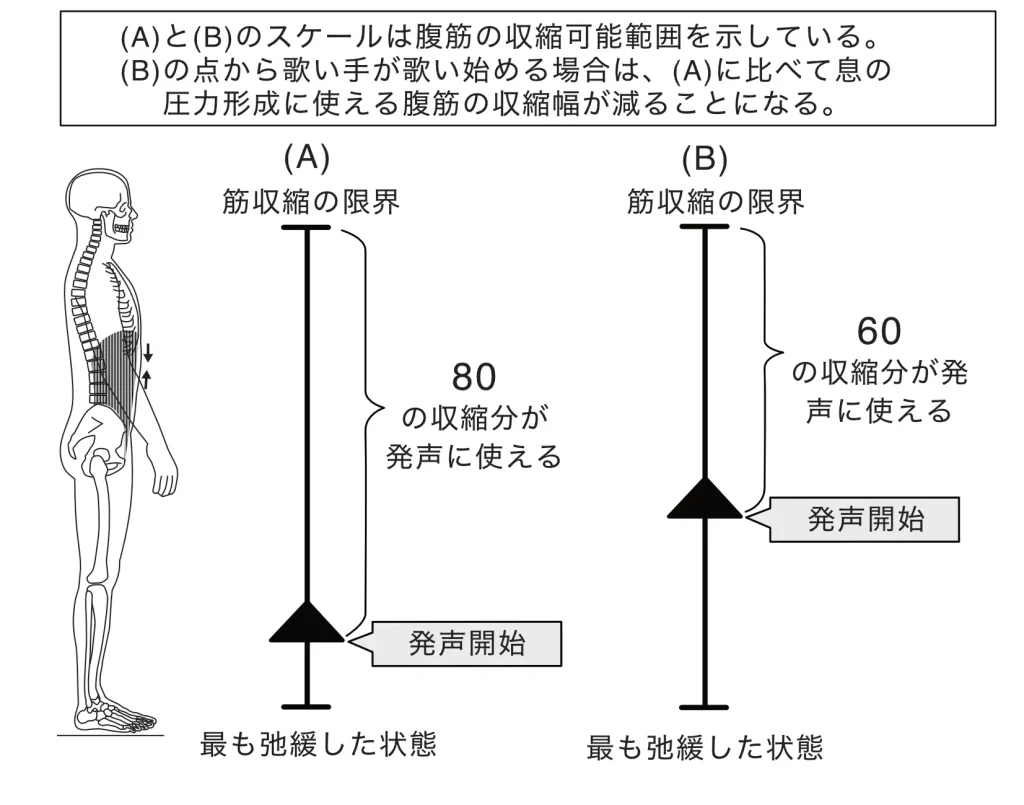

長いフレーズを歌うためには、できるだけ息の圧力形成ができる時間を長くする必要があります。息の圧力形成は呼気の筋群によって行われるものです。これには主に腹筋群をはじめ肋間筋などが関わります。息の圧力形成の時間を長くするにあたっては、こうした呼気の筋群の筋収縮幅を最大限得ることと、筋収縮を効率的に息の圧力形成に用いることの2点が貢献する要素となります。

筋収縮幅を最大限得るにあたって最も効果的な対策は、できるだけ筋収縮が進んでいない状態から発声を行っていくことです。つまり、できるだけ筋収縮が緩んだ状態から始められるかということです。図4では、呼息筋の代表的な腹筋群の収縮程度を図示したものです。スケールの一番下は最も緩んだ状態を示し、一番上は収縮の限界を示しています。(A)と(B)を比較すると、(A)は、発声開始時により緩んだ状態から開始しています。このため、(B)よりも多く筋収縮を使えることになります。

(B)は、発声開始時において、既に筋収縮が一定程度進んでいますが、これは例えば、体を支えるために用いられていたなどが要因として考えられます。発声する際に「お腹に力を入れよう」という意図を持つ場合には、このように発声開始前の状態で、既に収縮を進めてしまう可能性が高くなります。

また、「お腹に力を入れて発声しよう」とする場合、発声前の状態だけでなく、発声するための息の圧力形成においても、筋収縮が過度に進む可能性が高くなるでしょう。これは、息の圧力形成のための筋収縮効率が低下したことになります。

問題2について

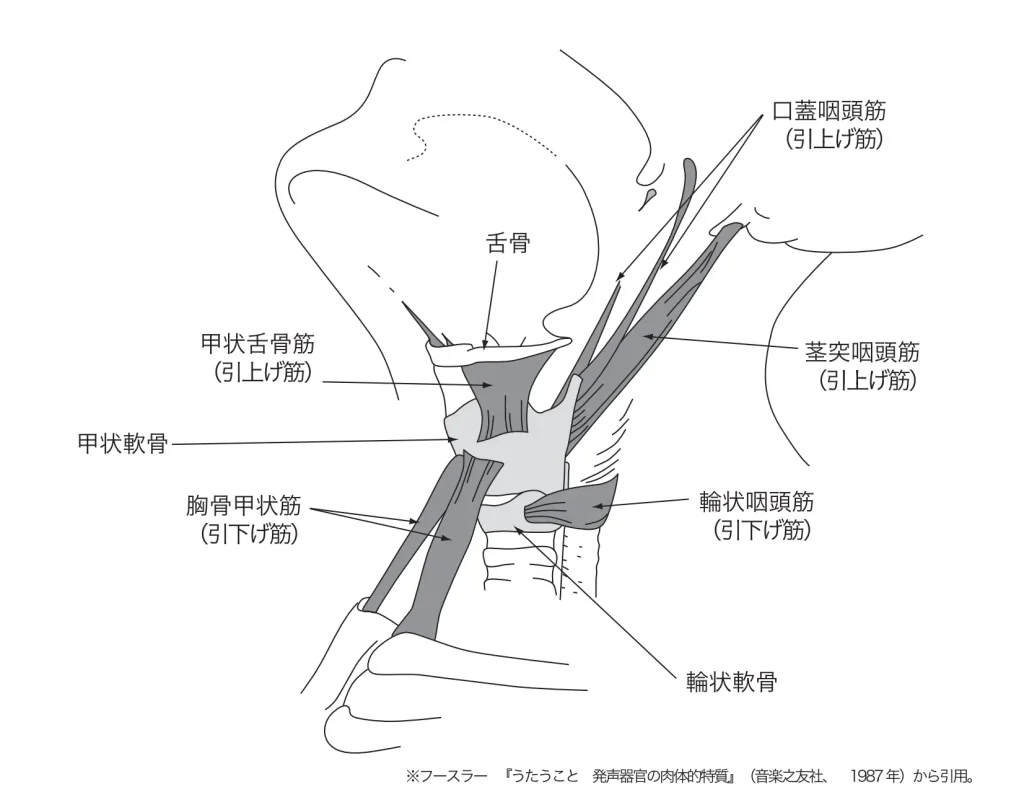

問題の2)の高い音程を出しにくく、声の質の悪化を起こしやすいことについて説明します。この問題の主な原因は、喉頭の筋群の過剰な収縮です。甲状軟骨が喉頭の筋収縮によって過剰に牽引されると(例えば胸骨甲状筋によって。図5参照)、これは甲状軟骨内の声帯の運動に影響を与え、声帯の機能的制限が生じます。

歌を歌う人が発声するために「腹筋を使おう」とする場合は、腹筋群や肋間筋の収縮が過剰に進むことになり、肋骨で形成される胸郭が下方に強く牽引を受けます。これによって甲状軟骨が過剰に引っ張られることになり、声帯の機能制約をもたらす可能性があります。この場合は、声帯の緊張度が高くなる高い音程が出しにくくなったり、声帯周辺の偽声帯が過度に働くことになり、音が割れるなどの声の質が悪化することになります。

さらにいえば、発声時の腹筋群の収縮によって、牽引された胸郭が過度に下げられて、脊椎が屈曲してしまった場合は、頭の位置が下に下がり、前に突出する状態になります。この場合も、息の圧力形成がしにくくなり、喉頭の筋群の過剰な筋収縮、声帯の機能制約をもたらし、1)と2)の問題を悪化させることになるでしょう。このように、発声するという自身の行為によって、その筋活動自体が、体の支え方を発声にとって不利なものにしてしまう、ということが起こり得るのです。

ここまで説明してきたように、歌を歌う人が発声時に「お腹に力を入れよう」とする意図を持つ場合は、こうした問題を得やすくなります。

有利な意図の仕方

では、どのようにすれば、発声をより有利なものに変えられるでしょうか。そのために2つの要素があり、それぞれ持つべき意図があります。どちらも本来目的意図となります。

1つは、体の支え方を最小限の筋収縮で行うようにすることです。歌う人が、体重を支持部位となる両足に乗せるようにして、骨盤を立てた状態で、頭を最も高くした状態で、顔を適度に前に向けるように支えるようにします。そして、ため息を吐くようにして腹筋群の過剰な筋収縮をリリースし、頭をただ置いただけのようにしておきます。この状態から歌っていくようにすることで、腹筋の過剰収縮と喉の筋肉の過剰収縮の両方を避けやすい環境を作ることができるようになります(図6)。

歌を歌う際には、歌い手は「歌う」ことに集中するあまり、「体を支えること」をあまり考えないかもしれません。この結果、発声直前の過剰な筋収縮に気づくことができず、腹筋等の筋収縮を体の支え方に用いてしまって、十分に発声に使えなくなってしまう可能性があります。また、自身の発声による筋活動によって、脊椎屈曲や頭の前方突出などが起こり、発声をしにくい不利な状態にしてしまいやすい。

発声時にも、私たちは体を支えているのです。これは本来やっていたこと、つまり本来目的だったのであり、それを適切な形で意図することが、発声に役立つものとなるのです。

もう一つの要素は、発声に対する意図です。歌う行為においては、発声自体が本来目的であり、それは言うまでもないことです。ただ、前述したように、発声時に「お腹で声を支えよう」「お腹に力を入れて声を出そう」という意図を持ってしまいやすいため、これに替わる代替案となる意図や注意を持つべきでしょう。

発声するにあたっては、「勝手に腹筋等は収縮していく」「肋骨も勝手に動く」ように考えておきましょう。その上で、本来の目的である、「望む音程や声の質、音量を出す」という声や音についての明確な意図を持つようにするといいでしょう。シンプルに、自分が望む音を作り出す意図を持つ、ということです。これらを意図することで、腹部の筋肉や他の筋肉が適切に活動し、必要な力を生み出してくれます。

これらの2つの本来目的意図を持って歌うことで、歌う人は息の圧力を効率的に形成できるようになり、過剰な筋収縮による声帯等への機能制約を減らすことができるようになります。

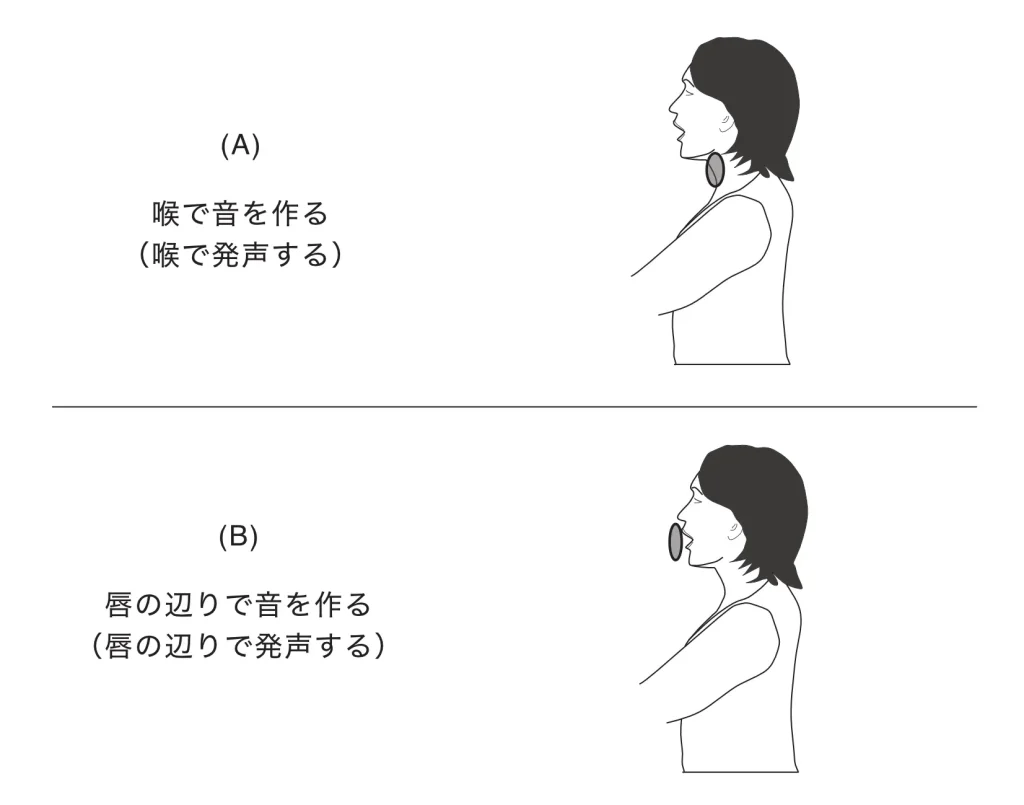

「喉で音を作る」と「唇の辺りで音を作る」の違い

発声に関しては、もう一つ陥りやすい傾向があります。一部の人にみられることですが、発声するにあたって、あたかも「喉で声を出す」ような感覚で発声する人がいます(図7、A)。多くの場合は無自覚で、このような発声の感覚になっています。私たちは、発声時に声帯での緊張や振動を感じます。歌手や俳優など、行為として発声する機会が多い場合は、この声帯の緊張と振動を頻繁に感じることになります。このため、発声時に喉に無意識で注意が向かってしまい、喉で発声しようとしやすいことが、この傾向の背景として考えられます。声帯自体も1つの筋肉である上に、声帯の周りには多くの筋肉がありますので、「喉で発声する」という意図は、「声帯や喉頭の筋肉を使おう」という意図に相当するものとなります。この無意識の意図は、喉頭にある筋肉や声帯の過剰な収縮を引き起こしやすく、この結果、声の質を低下させてしまいます。また、喉が枯れやすくなるなど、喉への負担がかかりやすくなります。

これを是正するにあたっては、「唇の辺りで音を作る」という意図を持つようにします(図7、B)。この意図で発声することで、喉頭の筋肉や声帯の過剰な収縮を抑制することができ、声の質をよりよいものにすることができます。

この意図は、非常にシンプルな意図ではありますが、発声の本来の目的に合致する意図となります。音は声帯で生成され、音程もまた声帯でコントロールされます。これもあって、「喉(声帯)で音を作る」という表現自体はなんら間違いではありません。しかし、私たちの発声は、単に音を出すだけではありません。主には言語を発声しています。言語の発音は、実際には声帯ではなく口腔内で形成されます。つまり、口腔の出口まで息の圧力を形成する必要があり、それが発声の本来目的となるのです。これを実現しやすくした意図が「唇の辺りで音を作る」というものです。この意図を積極的に持つようにした上で、声帯は勝手に働くように考えておくといいでしょう。

例4:頭を左右に動かす動作

胴体は正面を向いたまま、頭部を右に向けたり、左に向けたりする動作です。レッスンの経験からいえることですが、ほとんどの人が無意識で動作できてしまいますが、その際は「首を動かそう」という無自覚な動作意図で行っています。この場合は、首の過剰な筋収縮を伴う動作となり、頭を動かしにくく感じやすくなります。

この代わりに持つべき意図は、「頭を動かす」意図です。特に、頭を「頬骨よりも上の部分」と捉えて、その頭を、胴体を正面に向けたまま動かすことを意図し、首の筋肉は勝手に働き、頸椎の関節は勝手に動くように考えます。このようにすることで、首の過剰な筋収縮を抑制しやすくなります。この動作で本来的に動かしたかったものは、首の関節や筋肉ではなく、「頭」であったといえます。「頭を動かす」ということは、本来目的意図となるのです。

これに関して、一般的なアレクサンダーテクニークのレッスンの指示に関する留意点を指摘できます。一般的なアレクサンダーテクニークでは「頭と脊椎の関係性」を重視するのですが、この頭と脊椎の関節(トップジョイント)に注意を促し、頭部の動きを導く際に、「頭をトップジョイントで動かす」という意図を持つように指導されるケースがあります。しかし、これは「関節を動かす」という意図となることから、首の筋肉に注意が向かうことになり、「首の筋肉を使おう」と同様の反応をもたらします。本来目的意図の観点からみると、首の過剰な筋収縮を誘発しやすいものとなるのです。

関節の位置を知ることは、役立つ知識ではありますが、それを元に「その関節で動かそう」とする意図を持つことは望ましい結果をもたらさないことを留意すべきです。関節の位置を知った上で、「本来的に何を動かそうとするのか」を考えることが、実際に役立つ方法となります。ボディマッピングもよくアレクサンダーテクニークのレッスンで、用いられる技術の1つですが、これも関節の方に注意を向かわせやすくなり、「関節を動かそう」という意図を促す可能性があることを留意する必要があるでしょう。

もう一つ補足すると、動かすものを動かす意図を持つと同時に、止めておくものを止める意図も持つと、より効率的で適切な動きが実現しやすくなるでしょう。例えば、ここで挙げた頭部の動きで、頭を右に向けたり、左に向けたりする場合は、「頬骨よりも上の頭を右に動かす、左に動かす」という意図を持つと同時に、「胴体以下の体を正面に向いたままにする」という意図も持つのです。こうすることで、頸椎の関節が適切な順番で適度に動く状態を導くことができます。筋収縮反応も最小限にとどめられるため、この意図を持って行った人は、頭を動かしやすく感じやすいでしょう。

私たちは、何かの動作をする際に、動かすことを考える一方で、体の一部を止めている、または動かないようにしていることを考えないでしょう。しかし、実際には、私たちは何かを動かすにあたっては、何かを止めることを筋肉を用いて行っているのです。動作をする際に、体の一部を止めることは、私たちの本来目的だったのです。そのため、この意図を持つことが、より有利な動作を導きやすくなるのです。

その他の行為時の本来目的意図

以下の表には、上記の例以外のいくつかの一般的な行為における本来目的意図の例を示しました。リーディングエッジという考えも、本来目的意図と同じであることを説明しました。先導する先端(エッジ)は、体の一部である必要はありません。手に持っている道具の一部がふさわしい場合もあります。また、空気や音を動かす先端と捉えれば、呼吸や発声にも応用することができます。

| 行為 | 本来目的意図(リーディングエッジの意図) |

| ペンで書く | ペン先を動かす |

| 股関節で体を曲げる動作 | 頭と胴体の前面を前に傾ける ※「股関節から曲げる」「股関節で動く」という指示はよく聞かれるが、この意図の場合は、動かすものに注意を向けるのではなく、関節に注意が向かっているため、股関節周りの筋肉の過剰収縮を起こしやすい。 |

| 歩く | 頭と胴体を前方に運ぶ。一歩一歩に体重を乗せる。摩擦を活かして前足の足裏を止めて、上半身を前方に運び、反対の脚の膝を前に導く。 |

| 呼吸 | 口から息を吐き、顔の前にある空気を鼻から取り込む(空気を動かす先端と捉える) |

| ゴルフのスイング | アドレス時に、両足裏を通じて地面に体重を預ける。両足裏が止まっていることを考え、クラブヘッドを動かしてテイクバックする。同じく両足裏が止まっていることを考慮にいれながら、クラブヘッドを望ましい軌道で動かしてスイングする。 |

| 椅子から立ち上がる | 両足裏で床を踏んで、頭と胴体を上げていく |

本来目的意図を特定する難しさ

本来目的意図は、文字通りそれが本来の目的を意図するものであるため、全ての人が幼いときに、特に最初にその行為を行う際には、無自覚ながらも確実に意図していたものです。しかし、多くの人にとって、本来目的意図を持ってその行為を行うことは、それ以前に経験がなく、それを初めて意図することのように感じるでしょう。

例えば、前述した姿勢を修正する例の中であった「頭を最も高く位置づける」という意図も、私たちが1歳前後で立ち上がり始めた際には、確実に持っていた意図です。そうでなければ、重力に拮抗できず、頭は少し下がって、前方に突出した状態にとどまっていたはずです。そして、安定して立てるようになっていく中で、この感覚に慣れてしまえば、このような原始的ともいえる意図を改めて持たずとも、それなりに頭を最も高く位置づけられるようになります。脳でその動作パターンを覚えて、自動制御できるようになるからです。そして、一定の期間が過ぎれば、このようなことを意図していたとは思えなくなります。

これは、私たちは通常、さまざまな運動の仕方を、無自覚に暗黙的に学んでいくからです。こうした学習の仕方のことを、運動学では非宣言的学習と言います。ある動作を非宣言的学習で学んだ場合は、それが暗黙的であるため、その動作について「何をどのように動かすか」のように言葉で表現するのが難しくなります。そのため、1つ1つの動作タスクについても、それがどのような目的があったかもわからなくなってしまうのです。 ここで説明してきた本来目的意図は、その初期に持っていたはずの意図を、意識的に持つようにしていくこととなります。このため、私たちにとっては、その意図を言葉で表現する初めての試みのように感じます。

また、非宣言的学習で学んだ動作の場合は、そもそも「その行為の本来の目的はどのようなものか」を特定する難しさもあるということもいえます。腕を動かす、頭を動かすといった単純な動作であれば、本来目的意図を特定するのは、そこまで難しくはないでしょう。しかし、例えば、歩く際の本来目的意図を前述しましたが、「摩擦を使って立脚した前足の足裏をとめる」ことも、私たちが実際に行っている本来の目的ですが、ほとんどの人はこれを特定できないでしょう。同じように、椅子から立ち上がる際に「足裏で床を押す(反作用として床反力を得ることで、体を上げられる)」ということも本来の目的ですが、これも特定できない人が多いでしょう。

ここで挙げた摩擦や床反力に加えて、重力や慣性といった力は、私たちの環境では現実にある力です。私たちは、これらに対処したり、活用することを実際に行っています。それは本来の目的だったものです。しかし、これらへの対処や活用を非宣言的学習で学んでしまう中で、こうした力が働く環境が私たちの日常であり、こうした力がない世界で動く経験がないため、それにどのように対処しているかを言語化して意識することは難しくなるのです。これらの力の有効な対処や活用こそが、私たちの筋力を効率的に用いることにとって非常に大きな要素となります。このように本来目的意図の一部は、認識して特定する難しさがあるため、こうした点は特に技術として学習する必要があるポイントとなるでしょう。

ちなみに、言葉で明確に表現できる意識的な学習の仕方のことを、宣言的学習と呼びます。本来目的意図を使って行為の仕方を変えることは、非宣言的学習で培ってきた無自覚な意図を、宣言的学習として学び直して意識していくことを意味しています。宣言的学習のメリットは、望む状態の再現性を高められることです。本来目的意図は、過剰な筋収縮の抑制に役立つものである上に、その再現性も高められるものとなるのです。

意識的に筋肉を使おうとする必要はない

私たちは確かに筋肉を用いて体を動かしますが、「筋肉を使う」という意図を持つ必要はそもそもありません。筋肉に対して収縮の指示を直接に出すようなことはしなくてもいいのです。

幼児は筋肉の機能を認識していないでしょうが、体を動かせます。原始的な環境で暮らす人々も、筋肉についてあまり知識がないかもしれませんが、全く問題なく体を動かし、生活することができます。さらにいえば、こうした小さな子どもや原始的な環境で暮らす人々の方が、筋肉の機能を知る現代社会の大人よりも、体への負担の少ない動きをしているようにも言われたりします。

さらに動物という視点で考えると、ライオンは筋肉を使おうとしているとも思えません。彼らが移動するときは、単に体を前に動かそうとしているだけでしょう。その目的を実行する意図に従って、筋肉がそれに呼応して自動的に働くだけのように見えます。これでいても優雅な動きをします。体を固めて、過剰な筋収縮で動いているようには見えません。

これが、意図と筋反応の本来の関係性といえるのではないでしょうか。動く主体(私たち)は、その動作の目的を意図するだけでよく、筋肉はそれに応じて自動的に働くという関係です。本来目的意図は、この本来の私たちの意図と筋反応の関係に戻すための、意識的な試みとなるのです。

ここまでのまとめ

私たちの多くは、過剰な筋収縮を伴う不利な体の使い方に陥りやすい。その背景には、「筋肉を使おう」とする無自覚な意図を持ってしまいやすいことがあります。「筋肉を使おう」という意図を持ってしまう理由は、私たちがさまざまな動作の仕方を非宣言的学習で学ぶ中で、感じることのできる筋収縮の感覚を動作とセットにして脳で記憶し、自動制御してしまうからです。この記憶と制御は主に小脳が担うが、この小脳による運動指令が「筋肉を使おう」というような意図となっているといえます。

この動作パターンから脱却し、最小限の筋収縮で行うように是正するためには、その動作の本来の目的を意図して行うようにした上で、筋肉や関節は勝手に働くように考えておくようにします。これを本来目的意図と呼ぶことにしました。この意図は、私たちの全ての動作や行為に応用することができることから、原則となり得るものです。

動作には複数の目的がある

私たちが「何を意図するか」という動作の意識の仕方について、留意点を1つお伝えしておきます。ある1つの行為は、複数の部位の動作やタスクの実行によって実現されます。そして、それぞれに目的が存在するため、1つの行為であっても、意図すべきことは複数になるということです。

例えば、食器洗いをする際は、片方の腕を動かし、他の腕で皿を持ちながら、指を使ってスポンジや皿を掴みます。そして、「右腕をこのように動かす」「皿を特定の位置で持つ」など、それぞれの動作に目的があります。このため、複数の目的がお皿洗いという1つの行為にあるのです。

私たちは、すべての部分的な動作やタスクの目的を意図しないと、その行為に変化を与えられないのかというと、そうではありません。しかし、多くの場合は、少なくとも2つ以上の複数の目的を意図する必要があるでしょう。私たちの不利な使い方のほとんどは、ある行為の部位レベルの動作や含まれるタスクで起こるため、それらのいくつかを適切に意識していくことで、私たちの総合的な使い方を有利なものに是正することができるようになります。この複数の目的の意図をどのようにマネージネントするかについては、レポートの第2部で説明します。(第2部に続く、後日アップ予定)

コメント