3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)

上肢動作の体位維持の仕方による違い

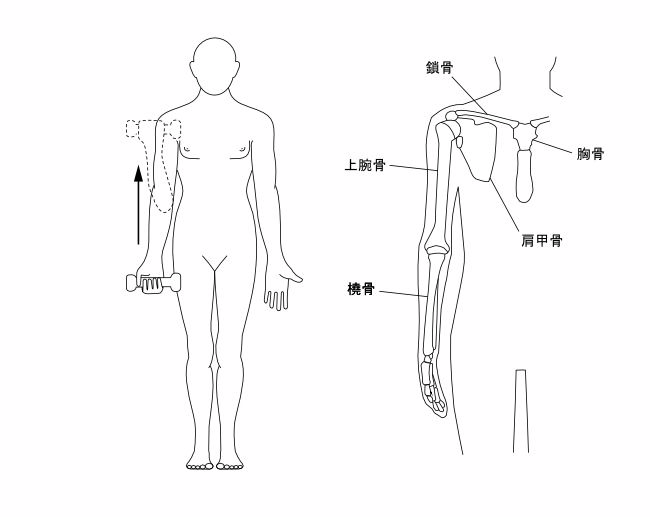

上肢の動作,つまり腕や手を用いた動作をまずは考える。実行者が立位の状態で,右手に重りを持って肘を曲げて,それを肩の高さまで持ち上げるという動作を例にとって考える(図2−1参照)。

(再掲)図2ー1 腕の動作 上肢の骨の構造

この動作で主たる働きを担う筋は,上腕二頭筋である[24]。上腕二頭筋は,橈骨と肩甲骨に付着する。上腕二頭筋が収縮することで,橈骨が肩甲骨の方に動かされて,この動作が達成される。上腕二頭筋は橈骨を牽引する一方で,肩甲骨も牽引する。肩甲骨が橈骨の方に動いてしまえば,橈骨は上がらない。このため,肩甲骨は止められる必要がある。なお,この動作においては上腕三頭筋も拮抗の働きをしている。上腕三頭筋は,尺骨と上腕骨,肩甲骨に付着し,伸張しながら拮抗の働きをする。この上腕三頭筋も肩甲骨を下方に牽引しているため,上腕三頭筋が適切に働くにあたっても,肩甲骨が止められる必要がある。

肩甲骨が止まるためには,肩甲骨は筋に牽引されて関節する鎖骨に押し付けられる必要がある。この場合,鎖骨が止まっていれば,肩甲骨は止まることができる。鎖骨が止まっていなければ,肩甲骨は止まることができない。このため,鎖骨も止められる必要がある。鎖骨が止まるためには,鎖骨は同じように筋に牽引されて,関節する胸骨に押し付けられる必要がある。こうした筋の牽引が行われた場合は,胸骨上端部には鎖骨から押される力が働くことになる。こうした牽引に関与する筋は,背側では僧帽筋,菱形筋,前鋸筋,肩甲挙筋などであり,前側では大胸筋や小胸筋,鎖骨下筋などである。これらの筋は,肩甲骨や上腕骨,鎖骨に付着してそれらを牽引する一方で,もう一方の付着部となる頭蓋骨,脊柱上部,肋骨,胸骨を右の肩甲骨の方に牽引する。これらの筋は,肩甲骨と鎖骨を止める制動の役割を担っている。なお,この場合は肩甲骨と鎖骨は「動くべきでない骨」となる。実行者は目的動作達成のために,このように筋を用いて肩甲骨や鎖骨を止めていくことになる。

また,上腕二頭筋の働きによって橈骨が動くが,この際には隣接する上腕骨に作用力が働くことになる。これは,上腕骨の橈骨関節端を後方に押し出す力となる。この力を受けて上腕骨が動いてしまえば,当初の目的の動きとは異なる動きとなる。このため,上腕骨は拮抗する反力を返せるように止められる必要がある。上腕骨が止まるためには,上腕骨は肩甲骨に押し付けられる必要がある。これによって肩甲骨が動いてしまっては,上腕骨が反力を返せなくなることから,肩甲骨はここでも止められる必要がある。肩甲骨は,前述した過程で止められることになる。

こうしたことから,橈骨の作用力に拮抗する反力を上腕骨が返すために,筋の牽引によって,上腕骨,肩甲骨,鎖骨,そして胸骨に,その順で押し付ける力が伝わることになる。そして,胸骨上端部には鎖骨から押される力が働くことになる。この反力を返す活動も同じ筋の牽引によって行われるものであり,筋の働きはこれらの骨を制動する一方で,付着部である頭蓋骨や脊柱上部,肋骨,胸骨を,肩甲骨や上腕の方に牽引することになる。

実行者がこの動作をする際には,上腕二頭筋の牽引力や,橈骨の上腕骨へのに作用力が実行者の体に生じる。実行者は目的動作達成のために,それらを受けても上肢の骨が動かないように制動していくことになる。実行者はこの制動活動に筋を用いる。この実行者の制動によって,いずれの場合も胸骨上端部には鎖骨から押される力が働くことになる。胸骨に働く力は,関節する肋骨にも伝わり,そして肋骨を介して体を支える骨である胸椎にも伝わることになる。この制動の働きを担う筋は,付着部である頭蓋骨や脊柱上部,肋骨,胸骨を肩甲骨や上腕の方に牽引することになる。

これらの筋の筋緊張の程度は,持ち上げる重さ次第である。持ち上げる重さがより重ければ,筋緊張はより強いものとなる。そして,鎖骨が胸骨を押す力も強くなり,頭蓋骨や脊柱上部が牽引される力も強くなる。

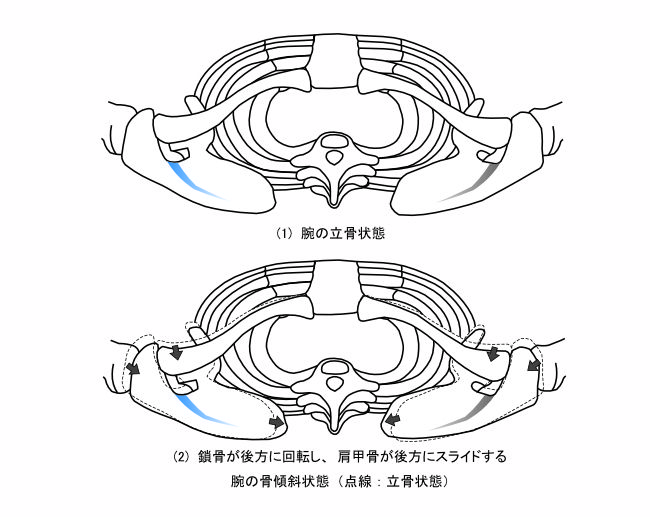

これらが,右腕で肘を曲げて重りを持ち上げる動作の際に,実行者の体を支える骨に働く力である。仮に,体を支える骨が,こうした力を受けても動かずに,それによって胸骨も動かなかったとする。そして,鎖骨が肩甲骨から押される力を受けて動いてしまい,その後に止まったとする。この場合は,肩甲骨が上腕骨からも押される力を受けていることから,肩甲骨が脊柱の方に動き,肩甲骨と関節する鎖骨の遠位端が背側方向に動くことになるだろう。この状態を図2−4の(2)に示している。

図2−4 腕の立骨状態と骨傾斜状態(上方視)

この場合,背側で働く僧帽筋や肩甲挙筋,菱形筋にとっては,筋が短縮する方向に付着する肩甲骨が動いてくることになる。これらの筋群は,制動の働きを担おうと筋収縮を進めるものの,付着部が近づいてくることから,収縮を進めて短縮した状態でその張力を発揮することとなる。その状態では,発揮できる張力が低下しやすくなる。こうしたことから,これらの筋群は,余計に筋収縮を進めることとなる。同時に,拮抗のために前鋸筋や大胸筋,小胸筋などの筋緊張も強くなる。結果的に,これらの筋群の働きで肩甲骨と鎖骨は止められるものの,止めるための筋群の筋緊張は強いものとなる。

そして,肩甲骨が後方に動いてしまった結果,その間は上腕骨が橈骨に十分な反力を返せなくなり,上腕骨も肩関節伸展の方向に少し動いてしまう可能性もある。その時点で,重りを持ち上げるという目的動作のために,上腕二頭筋の筋収縮が進んでいるものの,その筋収縮力は主に上腕骨を肩関節伸展に動かすことに用いられており,重りを橈骨で持ち上げることには有効には用いられていない。鎖骨や肩甲骨が止まり,上腕骨が橈骨に十分な反力を返せる状態となってから,上腕二頭筋の筋収縮力は橈骨を動かして重りを持ち上げるという目的動作の仕事に有効に用いられるようになる。しかし,その時点では,上腕二頭筋の筋収縮は進んでおり,肩関節伸展により上腕二頭筋は短縮して,発揮できる張力が低下しやすい状態で,それが働くことになる。このため,上腕二頭筋も筋緊張が強いものとなる。

これらの筋収縮の進行は,鎖骨が動かなければ,そこまでには至らなかったものである。鎖骨が動かなければ,肩甲骨も動かずに,上腕骨が橈骨に十分な反力を返す状態で,上腕二頭筋が働くことができた。この場合では,関与した筋は,最初の収縮からそれぞれの役割のために張力を発揮することができ,筋収縮をそこまで進行させずに目的動作を達成させることができた。このことから,鎖骨が動いてしまった状態の筋群の筋収縮は,過度に進行していたといえる。つまり,こうした筋群は,過剰に筋緊張していたといえる。この動作において鎖骨が動いてしまうことは,動作のための筋収縮や,上肢の骨を制動するための筋収縮の目的仕事転化効率を悪化させるものとなる。

鎖骨には動かされる力が働くが,それが動いてしまうか止められるかは,実行者の態度次第となる。実行者に上肢の「動くべきでない骨」を止める態度があれば,鎖骨は止められることになり,筋群の筋緊張は過剰なものにはならなくなる。鎖骨が動いてしまったということは,実行者にそれを止める態度がなかったことになる。実行者が骨傾斜容認の態度でいれば,上肢の骨についてもそれを適切な状態で止める態度ではいないだろう。

ここまでのことは,体を支える骨が動かず,胸骨も動かなかったことを仮定した。そして,鎖骨が動いてしまうことから生じる影響を考察した。実行者が骨傾斜容認の態度でいれば,動作によって生じる力によって,実行者は体を支える骨を動かしてしまうことになり,胸骨も動かすことになりやすい。この場合のことを次に考察する。

この腕の動作の際には,腕の各骨を止めるための筋の働きによって,頭は右下方に牽引され,胸郭全体も右側に牽引される中で,胸骨に働く力が胸椎に屈曲圧力をかけることになる。実行者が骨傾斜容認で骨を特定の関係に留める態度でないことから,背筋群の働きが後れて,こうした力を受けて胸椎や腰椎が屈曲することになる。胸椎や腰椎が屈曲することによって,胸骨と肋骨を含む胸郭全体が前傾し,頭が前方に突出することになる。僧帽筋や肩甲挙筋の牽引もあって頸椎伸展も起こることになる。その後に筋の働きで,これらは止まることになるものの,それまで一旦は動いてしまう。

鎖骨に隣接する胸骨が動いてしまえば,結果的に「胸骨が止まっていて鎖骨が動いた状態」と同じことになりやすい。前述した鎖骨が動いてしまう場合とは,胸骨が止まっていて鎖骨遠位端が肩甲骨と共に後方に動いてしまうことだったが,この場合は肩甲骨が筋の牽引によりその位置に留まるか,脊柱の方に移動する中で,鎖骨近位端が胸骨と共に前下方に動いてしまうことになるからである。

これに加えて,頭蓋骨や頸椎,脊柱も動くことになり,上肢と体軸の骨の相対的関係が変わり,これが筋群の働きに影響を与えることとなる。肩甲骨が不安定な状態となり,上腕骨が橈骨に十分な反力を返しにくくなる。結果的に,関与する上肢の筋群が過剰に筋緊張した状態で動作が達成されることになる。

重りを持ち上げるために様々な筋が働くが,これらの筋は筋収縮を余計に進めることになる。そして,一旦動いた骨が止まってから,目的仕事のために筋が力を発揮することから,目的動作のための筋の力の発揮は後れることになる。筋収縮を余計に進めていることと,筋の力発揮の反応の後れがあることから,実行者は自身の動作を「重たい動作」と感じることになるだろう。

体を支える骨が動いてしまう場合は,実行者の体を支える骨の制動にも影響を及ぼす。胸椎や腰椎の屈曲状態で脊柱が止められることになり,脊柱の靭帯が伸張され,短く深部にある多裂筋や棘間筋なども伸張されて張力を発揮することになり,負担が増える。脊柱起立筋も働くものの,他の筋や靭帯の張力を補う形で働くことになる。

この背筋群の筋緊張に拮抗するように働いて,脊柱固定の一端を担うのが,腹筋群である。腹筋群は骨盤と肋骨に付着し,肋骨を下制するように牽引して働くことで,背筋群に拮抗する。しかし,胸椎や腰椎の屈曲により,胸郭が前傾し,腹筋群の付着する肋骨は骨盤の方に近づくことになる。背筋群が事後的に働いて,互いの牽引力がつり合って胸椎と肋骨が止まることになるが,腹筋群は胸椎と肋骨が止まるまで筋収縮を進めることとなる。腹筋群は,この時点で筋収縮が進んだ短縮した状態であり,発揮できる張力が低下しやすい状態で拮抗の働きを担うことになる。結果的に,腹筋群の筋緊張は過剰なものとなる。これは,腹筋群の筋収縮の目的仕事転化効率が悪化したことを示している。

このように屈曲状態で脊柱が止められることから,局所的な背筋群や腹筋群の筋緊張は過剰なものになる。実行者の胴体全体の筋緊張が強い状態で,動作が行われることになる。

筋緊張が強くなるのは胴体だけではない。胸椎や腰椎が屈曲することから,頭は前下方に突出することになる。そして,頸椎は伸展することになりやすい。

肩甲骨を支えるために僧帽筋や肩甲挙筋も筋緊張しており,それは同時に頭頸部を牽引している。これは頸椎伸展を促す力となる。こうした中で,頭部前方突出を止めるために首の背側の筋群が働く。同時に首の前側の胸鎖乳突筋も拮抗するために働く。この首の背側の筋群と胸鎖乳突筋の双方は,頭蓋骨の背側部を牽引する。

首の背側の筋群は,頭最長筋や頸最長筋,頭板状筋,頸板状筋,頭半棘筋,頸半棘筋に加えて,僧帽筋上部などの筋群である。これらは,頭蓋骨後頭部や頸椎上部に付着し,そこを牽引する。首の背側の筋群の筋緊張は,頸椎伸展を促す力となる。

胸鎖乳突筋は,側頭骨後方の乳様突起に付着することから,その筋緊張によって頸椎と頭蓋骨の関節である環椎後頭関節よりも背側の頭蓋骨の部位を牽引する。これも頸椎伸展を促す力となる。なお,この場合は胸郭前傾も起こっており,胸鎖乳突筋の筋緊張があれば,胸郭前傾が頸椎伸展を促すことにもなる。

実行者が骨傾斜容認の態度でいれば,これらの力によって頸椎伸展が起こることになる。また,頭部前方突出時において,頸椎伸展の動きは,実行者が顔を正面に向ける動きでもある。このため,頸椎伸展は実行者にとって都合のよいものとなり,容認されやすい。

しかし,この頭部前方突出に伴う頸椎伸展は,胸鎖乳突筋と首の背側の筋群の双方にとって効率を悪化させる環境をもたらすことになる。なぜなら,双方の付着部となる頭蓋骨背側部や頸椎上部が,それぞれのもう一方の付着部の方に近づくように動いてしまうために,双方の筋群共に張力発揮のために筋収縮を更に進めることになるからである。

胸鎖乳突筋は,頭部前方突出と頸椎伸展により,その付着部である頭蓋骨背側部と胸鎖関節が近づいた状態で働くこととなる。この場合は胸郭前傾も同時に起こっており,胸鎖乳突筋の双方の付着部が同時に動きながら,その距離が徐々に近づく形となる。この動きが止まるまで胸鎖乳突筋は収縮を進める。そして,胸鎖乳突筋はその両端の距離が短くなって短縮状態で働くことになるが,頭頸部を止めるための張力を発揮するために更に筋収縮を進めることになる。

首の背側の筋群についても,頭部前方突出と頸椎伸展により,付着部である後頭部や頸椎上部が動いてしまうことから,その間は筋収縮を進めることになる。僧帽筋上部については,頸椎伸展によりその両端距離は短くなる一方で,頭部前方突出によりその距離が離されることから,筋の長さは短くならないかもしれない。頭最長筋や頭板状筋,頭半棘筋は,後頭部と頸椎に付着することから頸椎伸展により,その距離が短くなる状態での働きとなるだろう。これらの首の背側の筋群も頭頸部を固定するための張力を発揮するために更に筋収縮を進めることになる。

首の背側の筋群は,頭が前に倒れる力を支えつつ,頸椎伸展させることの主動的な役割を担っており,筋効率が悪化することもあって,負担が大きくなる。

さらに,影響が下半身に及ぶ場合もある。胸椎から腰椎の屈曲と頭部前方突出により,実行者は胸部よりも上の部位を前に位置づけることとなる。この場合は,重心が前方に移動することになり,体が前に倒れる力が大きくなる。実行者は,それを避けるために,骨盤スライド後傾を起こすことが考えられる。こうすることで,実行者が支持部位に対して前方に移動する重心を適切位置に留めることができるからである。また,脊柱の制動のために働く腹筋群は,肋骨を下制する一方で骨盤の前縁も上方に牽引している。これも骨盤スライド後傾に加担する要素である。そして,骨盤スライド後傾が起きれば,腹筋群の両付着部が近づく形となり,それが短縮した状態での働きとなって腹筋群収縮の目的仕事転化効率が悪化することになる。骨盤スライド後傾は,前述した腰椎と胸椎の屈曲時と同じ影響を,腹筋群にもたらすことになる。

骨盤スライド後傾を止める制動の働きも起こる。足部が床で止まっている状態で骨盤スライド後傾が起こる場合は,股関節では伸展の動きに加えて外旋の動きも少し起こる。これらの動きを止めるために大腿四頭筋,腸腰筋,大腿二頭筋などが働くことになる。また,この筋群の働きに拮抗するために梨状筋などの股関節外旋筋も働くことになる。梨状筋は,股関節外旋の動きがあることから,付着部である仙骨にもう一方の付着部である大腿骨大転子が近づいてくる状態で働くことになる。このため,梨状筋は筋収縮を進めて短縮した状態で張力を発揮することとなる。梨状筋などの股関節外旋の筋群は,骨盤スライド後傾を止めるために強く筋緊張することになる。

骨盤スライド後傾は,股関節伸展と骨盤下部の前方移動の動きである。大腿二頭筋は股関節伸展によって付着部の距離が短縮されることになるが,骨盤下部の前方移動の動きによって,その付着部が離されることとなる。このため相殺されて,大腿二頭筋の働く長さはそれほど変わらないかもしれない。その長さが短縮されていれば,大腿二頭筋も目的仕事転化効率が悪化し,より強く筋緊張することになる。

骨盤スライド後傾の状態で止められる場合には,脊柱からの荷重と大腿骨からの反力によって骨盤に偶力が生じることとなり,腸腰筋,大腿四頭筋などの前側の筋群も筋緊張を強くすることになる。また,股関節と仙腸関節,腰椎下部の靭帯が伸張されることになる。

脚注

[24] 他にも上腕筋が働き,手関節固定,手指関節固定のための筋群なども働いている。

コメント