5. 有利な発声の実現方法

発声における目的端先導の意図

呼吸の目的端先導の意図は「鼻や口から,息を吐いたり吸ったりする」であったが,発声の目的端先導の意図は「相手に届く声を出す」になる。呼吸は「空気を動かすこと」が目的だったが,発声は「空気を動かす圧力を変え,振動させること」であり,かつその空気の振動を聞いている相手に伝達することが目的となる。特に,実行者が歌唱や演技などで音程や音色を操るような場合は,「出したい音程や音色を出すこと」「聴いている人にその声を届けること」を念頭にしながら発声することである。このように意図し,それに必要な腹筋群の収縮や声帯ヒダの緊張は「勝手に」行われると考えた方がよい。

声を出す際に,私達は「ある音を出したいから,声帯ヒダの緊張をこの程度強めよう」とは思っていないだろう。「その音を出したい」と思うことで発声している。声帯ヒダの緊張のことなど知らなくとも声は出せる。そして,結果的にはこの方がいいと考えている。実行者が「声帯で音を出そう」と意図して発声すると,実行者は声帯を含む喉頭の筋群を過剰に筋緊張させやすくなる。

特に,歌や演技で大きな発声を日頃から行っている人は,声帯が響く感覚を得るし,解剖学的な知識もあって「声帯で声を出そう」「喉で声を出そう」と意図して発声してしまうかもしれない。このように発声すると声帯に負担を課しやすい。

また,人によっては「腹から声を出す」「腹で声を支える」と腹筋群の収縮を促す声の出し方を指導される場合もあるだろう。これも発声に用いられる筋を実行者が意図することとなり,やはり実行者は腹筋群を過剰に筋緊張させやすい。「腹から出ている声」として聞こえる声と,「腹筋群の意図的な収縮で出された声」とでは,声の質の違いがあるだろう。前者は実行者の体から響いて聞こえる声であり,後者は響きが少ない声となっているだろう。

実行者は「声帯や喉で声を出す」,「腹筋群の収縮で声を出す」,または「腹に力を入れて声を出す」という意図を持つよりも,「相手に届く声を出す」という意図を持つ方が有利な発声を実現しやすいと考えている。そして,有利意図の人はこの意図を持つことと同時に,筋や器官が適切に働く環境を形成することを考え,有利な体位維持の仕方を実現するのである。

喉頭の筋群に余計な筋緊張を生じさせない

有利意図の人は発声時に,腹筋群と声帯が適切に働く環境となる体位維持状態を実現していくように目指すべきである。腹筋群が適切に働く環境とは,立骨重心制御と重鎮基底制動によって体位維持された状態であることは既に述べた。声帯が適切に働く環境も同じであり,立骨重心制御と重鎮基底制動によって体位維持された状態となる。実行者はこれらの制御をすることによって,声帯のある喉頭の筋群に余計な筋緊張を生じさせず,その発声機能の自由度を最大限に確保できる環境を形成できる。

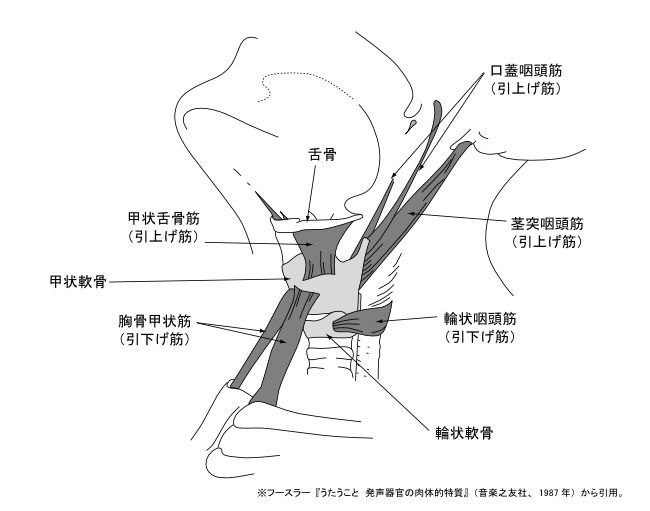

声帯のある喉頭には甲状軟骨と輪状軟骨などの軟骨組織があり,こうした軟骨組織が気道を確保しながら,声帯の軟部組織を支持している。この喉頭は,骨格構造に関節する形で直接支えられているわけではなく,筋によってつなぎ止められる形で位置づけられている(図8−1)。この筋による喉頭の支え方が実行者の発声に影響をもたらすことを,発声研究家のフレデリック・フースラーが著書『うたうこと 発声器官の肉体的特質』で説明している[37]。

図8ー1 喉頭懸垂機構

フースラーは「喉頭は左右で対となっているいくつかの筋の網の中に,力強くつなぎ止められる」と表現する。これをフースラーは「喉頭懸垂機構」と呼び,この喉頭懸垂機構が発声や歌唱において重要な機構であるとしている。「声楽発声器官の設立は,まったく本質的にこの機構の働きいかんにかかっている」と述べている。

その理由を以下にまとめる。実行者は声帯を息の圧力を用いて振動させることで,空気を振動させ,音を出すことができる。声帯を振動させるために,実行者は左右の声帯を近づけて,声門と呼ばれる左右の声帯で覆われる間隙を狭くする。この声門間隙の閉じ方,声帯の弾性などを微細に変えることで,実行者は音に微細な変化を与えられる。この声帯の動きを直接的に担う筋は喉頭の器官内に存在する(内喉頭筋群)。声帯筋や外側甲状披裂筋,輪状甲状筋といった内喉頭筋は,声帯の緊張を直接的に調整する。喉頭の器官内にあるこれらの筋が適切に働くにあたっては,喉頭内の筋が拮抗し合うなど協調的な働きが必要となる。それに加えて,喉頭とそれ以外の部位に付着する筋である喉頭懸垂機構に含まれる筋群(外喉頭筋群,舌骨下筋群)も,喉頭内の筋(内喉頭筋)と共同して働くことで,初めて適切な発声が行われることになる。例えば,胸骨甲状筋は胸骨と喉頭の甲状軟骨に付着する外喉頭筋で,喉頭を下方から牽引している役割を担う。この筋は声帯緊張に直接関わる輪状甲状筋の主対抗筋となり,共同する働きを担っている。このように喉頭懸垂機構は,単に喉頭をつなぎ止めている役割だけではなく,適切な発声に貢献する役割も担っている。

フースラーは次のように表現している。「この筋肉機構は,全喉頭筋すなわち,声帯緊張筋・声帯伸展筋および声門閉鎖筋に,必要とする緊張をひきおこさせる。そもそも,この筋肉機構の協力があって初めて,喉頭機能が声楽発声のために使い得るようになるのである。」また,「声を出すときの喉頭が,喉頭懸垂機構によって,しっかりと懸垂保持されていさえすれば,舌や舌骨の上に付いている筋肉や咽頭の筋肉が,痙攣的に固くなっていっしょに働く必要はなく,喉頭の諸筋(伸展筋,緊張筋,閉鎖筋[38])はそれぞれに与えられた任務を妨害なしに実行することができる。喉頭が正しく懸垂保持されないと,喉頭の諸筋は,お互いに誤った援助をし合い,互いに頼り合ったり支え合ったりすることを余儀なくさせられ,そのために自己本来の任務を果せなくなる」とも述べている。

喉頭懸垂機構が適切に働く環境を実行者がどのように導くかということについては,フースラーは具体的には述べていない。優れた発声を持つ人は,この喉頭懸垂機構が有効な状態であることを述べている。逆に,不適切な状態で起こりやすいことを具体的に述べている。それはフースラーが「引下げ筋」と呼ぶものの一つである胸骨甲状筋が適切に働いていない状態である。そのために,舌・舌骨・嚥下筋系の一部は喉頭を支える役割が増えて,舌骨と喉頭が過度に上方に引き上げられて固定されること,また,輪状甲状筋の働きに対して必要とする対応牽引の仕事を胸骨甲状筋が行えず,声帯筋や声帯閉鎖筋(外側輪状披裂筋,横披裂筋)が必要以上に牽引する役割を担うことになると説明している。これらは,「のどの硬直」をもたらすものと述べている。

私は,実行者が発声時に即席保全でいて骨傾斜容認や重心乖離容認であり,無思慮な過剰共縮制動を行っている場合には,フースラーのいう喉頭懸垂機構が適切に機能しない状態に至ってしまうと考えている。結果的に「のどの硬直」につながるような不利な発声の仕方に至ってしまうと考えている。

例えば,実行者が骨傾斜を容認して発声した場合を考える。この場合は,実行者は発声のための腹筋群の収縮によって胸郭前傾を起こし,頭部前方突出と頸椎伸展も起こすことになる。または,正面にいる相手に声を届けようとして,顔を相手に近づけてしまう形で頭部前方突出を起こしてしまっているかもしれない。これらの胸郭前傾と頭部前方突出によって,実行者は舌骨も前下方に動かすことになり,舌骨と胸郭との位置関係を変えることになる。この場合,舌骨と,胸郭内の胸骨との距離は短縮する。そして,舌骨は喉頭懸垂機構に属するものである。舌骨には,甲状軟骨を引き上げる役割を担う甲状舌骨筋が付着するからである。実行者は,舌骨を胸郭に対し相対的に下降させて,舌骨と胸骨との距離を短縮させたために,甲状舌骨筋をより強く筋緊張させることになる。実行者がそれによって甲状軟骨を安定化させるためである。これによって,実行者は喉頭を相対的に上に引き上げた状態にするだろう。また,頭部前方突出によって,実行者は頭蓋骨の茎状突起も前下方に動かすことになる。この茎状突起には,喉頭や舌骨に付着する茎突咽頭筋や茎突舌骨筋,茎突舌骨靭帯が付着することから,茎状突起も喉頭懸垂機構に属するものとなる。頭部前方突出により,茎状突起と喉頭,舌骨の位置関係が変わり,この場合は茎状突起と喉頭,または舌骨の距離は短縮することになる。実行者は,茎状突起を喉頭に対し相対的に下降させて,茎状突起と喉頭,または舌骨との距離を短縮させたために,やはり茎突咽頭筋や茎突舌骨筋,茎突舌骨靭帯を強く緊張させることになる。喉頭を安定化させるためである。これも,喉頭を相対的に上に引き上げる状態にする要素となる。

実行者は,胸郭前傾や頭部前方突出を起こすことによって,喉頭懸垂機構の喉頭の引上げ筋を強く筋緊張させて,喉頭を相対的に上に引き上げる状態にしやすい。そして,これが「のどの硬直」とフースラーが呼ぶ状態となると考えている。

また,実行者が過剰共縮制動を発声の際に行った場合には,実行者は発声時に首の筋群を必要以上に筋緊張させることになる。この際に,同じ首の筋である胸骨と舌骨を結ぶ胸骨舌骨筋も必要以上に筋緊張させる可能性もあり,その場合は舌骨を下方に引き下げるように牽引することになる。または,胸骨甲状筋,舌骨甲状筋も強く筋緊張させているかもしれない。こうした状態は,やはり適切な喉頭懸垂機構の働きのバランスを崩すものとなるだろう。

実行者が重心乖離容認でいれば,頭や胴体を後方に位置づけて,体全体の重心位置を適切位置よりも後方に乖離させているだろう。この場合でも同じことがいえる。後方に倒れようとする頭を支えるために,首の前側の筋群を必要以上に筋緊張させることとなり,過剰共縮制動の際と同様に,適切な喉頭懸垂機構のバランスを崩してしまうことになる。

このように実行者が即席保全のパターンでいれば,フースラーのいう喉頭懸垂機構に影響を与え,最適な状態に導きにくくなると考えている。結果的に,実行者は発声時に喉頭の筋を必要以上に筋緊張させやすくなり,声の質を劣化させるだけでなく,声帯の組織に負担を課すことになる。

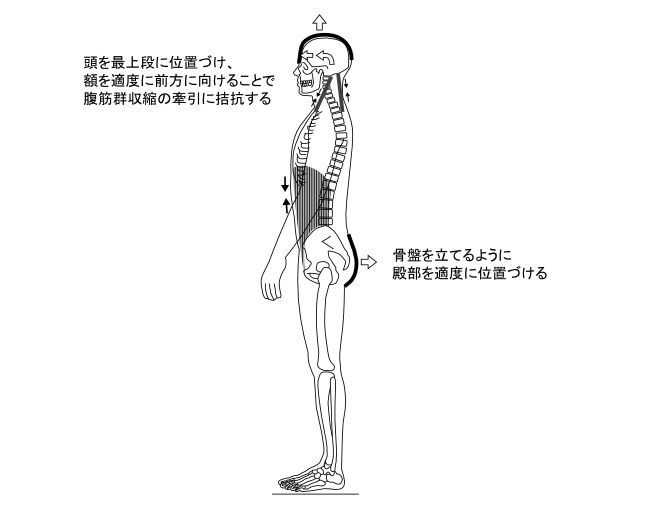

有利意図の人は,喉頭の筋群を余計に筋緊張させず,喉頭の筋が発声のために制約なく働ける環境を作るために,立骨重心制御と重鎮基底制動を行うようにする。特に,胸郭前傾,頭部前方突出と頸椎伸展を起こさないように,固有制動先である頭を制御し,骨盤を制御するのである(図8−2)。また,過剰共縮制動によって首の筋群を必要以上に筋緊張させないようにする。実行者は,これらの制御によって,自身の重量を活かし,床反力と骨の反力という強固な反力を得て体を支える骨を安定させることができる。背筋群や頭長筋,胸鎖乳突筋などの働きを適度に促し,喉頭の筋群を余計に筋緊張させずに発声できる。実行者が体を支える骨を安定させて,余計な筋緊張を抑制することから,喉頭と喉頭懸垂機構である舌骨や喉頭を支える筋群は,制約なくその発声の役割を担えるようになる。

図8ー2 発声時の体の制御の仕方

発声は腹筋群を始めとした呼吸筋群に加えて,喉頭や咽頭,口腔,鼻腔が用いられて行われる行為であるが,有利意図の人は,発声を脚も含めて「全身が関係する行為」として考えた方がよい。「適切に自身を支えながら,発声する」と二つの活動を同時に行っているように考えるべきである。これを具現化させるために,私は「声の力を足底から頭まで体の前側を伝わらせて上がってこさせる」と意図して発声することを有利意図の人に勧める。これは,腕や脚を動かして力を発揮していく際に,固有制動先を力の中継箇所とした考えを応用した意図である。頭や体の前側の支えを声の力の中継箇所と意図する発声の仕方である。頭部制御と骨盤制御を行って,支持部位となる足底に体重を預けながら,声の力(息の力)に体の前側の支えを通って最高位置にある頭まで上がってこさせるように発声する意図となる。実際に発声時には,実行者の制動活動によって体を支える骨に反力が形成され,それは足底から頭まで上がる形で働くことになる。このため,実行者はこの意図のような感覚を得ることができる。こうした感覚を得ることで,実行者は有利な発声の仕方を再現しやすくなる。

一般的には「腹から声を出す」という指導が多いが,こうしたことから私はそれよりも「足底から声を出す」というものの方がよいと考えている。

脚注

[37] フレデリック・フースラー,イヴォンヌ・ロッド=マーリング(須永義雄/大熊文子訳) 『うたうこと 発声器官の肉体的特質』 音楽之友社,1987年。

[38] 伸展筋は輪状甲状筋,緊張筋は声帯筋,閉鎖筋は外側輪状披裂筋と横披裂筋を示している。これらは内喉頭筋であり,フースラーのいう「全喉頭筋」「喉頭の諸筋」とは内喉頭筋のことである。

コメント