miwazado– Author –

-

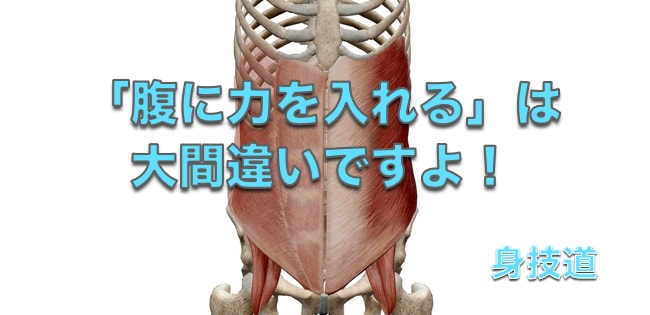

「腹に力を入れる」は大間違いですよ!(その2)

その1の続きです。その1はこちら。 【腹筋の緊張が、首こり・肩こり・腰痛を招く理由】 腹筋が収縮するということは、上体を前方に曲げる力が働きます。筋肉は収縮することで牽引する力となりますから。そうすると、その牽引力で体が大きく前にい... -

「腹に力を入れる」は大間違いですよ!(その1)

こういうのよく聞きます。 「腹に力を入れる」系の思いです。 それで、けっこう多くの人が、腹筋を過剰に緊張させてしまっている。 よくこういうアドバイスを雑誌や本、テレビ番組なんかでもされているのを見聞きします。そのたびに「いや、ちがうんだよな... -

2ー1 動作時の有利な体位維持の仕方(2章その1)

【1. 目的動作達成の前提】 私達が動作を行うということは,筋収縮させて,体の部位や体節を動かす,ということである。私達が動作をして目的を達成することには前提がある。一つの前提は,動作が行われながらも,実行者の体位が維持されることで... -

1ー6 不利な対応に陥りやすい理由(1章その21)

既に述べたように,私は,一定の割合の人が骨傾斜容認と重心乖離容認であり,その状態に陥りやすいと考えている。 骨傾斜容認状態では,腰椎や胸椎の屈曲や伸展,頭部前方突出と頸椎伸展,骨盤スライド後傾という傾向がみられる。また,重心乖離容認状態で... -

1ー5 立骨重心制御状態で回避できる負担,機能の制約(1章その20)

呼吸運動にとって有利な環境が形成される これには複数の利点があり,それぞれを以下に述べる。 呼吸は主に横隔膜と肋骨の動きによって行われるものである。それらが制約なく動けるほど換気が行われやすい。しかし,骨傾斜容認状態で胸椎屈曲があれば,肋... -

1ー5 立骨重心制御状態で回避できる負担,機能の制約(1章その19)

体を支える骨が立骨状態で,体重心が適切位置に制御されている状態が,立骨重心制御状態である。立骨重心制御状態には,体を支える骨が動きにくくなり,体位維持における局所的な筋や靭帯といった組織の負担が軽減されるという利点があることを述べた。立... -

1ー4 立骨重心制御と骨傾斜容認,重心乖離容認(1章その18)

【理想的な姿勢アライメントでは本来的な筋の働きとなる】 立骨重心制御状態における一つの特徴は,それが背側の抗重力筋群を適切に用いた体の支え方となることである。立位時に立骨重心制御によって,実行者の重心が適切位置に位置づけられ,姿勢が理想的... -

1ー4. 立骨重心制御と骨傾斜容認,重心乖離容認(その17)

【体を支える骨を「つっぱり棒」として働かせる状態となる】 立骨重心制御状態では,上下からの力で骨に偶力も生じずに,体を支える骨が回転しにくくなることを述べた。このことから,立骨重心制御状態では,体を支える骨が「つっぱり棒」や「つっかえ棒」... -

ニューヨーク・デビューします!

【マンハッタンで音楽家向けのワークショップを実施】 3月24日・25日の週末に、「Freedom to Make Music」という楽器演奏者と歌手向けに主に米国のAT教師たちがそれぞれの技術を伝えるワークショップを行うイベントがあります。サブタ... -

有利な体の使い方:第1章その16

4. 立骨重心制御と骨傾斜容認,重心乖離容認(つづき) 【理想的な姿勢アライメントでは骨を通じた力で偶力が生じにくい】 立骨重心制御状態が理想的な姿勢アライメントとなることを述べた。直立立位姿勢が理想的な姿勢アライメントとなっていれば,その...